糖は種類や量によって、体にいい影響も出しますし、悪い影響も出します。

単糖類などは血糖値を急激に上げてしまうのであまりお勧めはできません。しかし、デンプンなどの多糖類は体のエネルギー源にもなりますし、血糖値も緩やかに上げるので摂りすぎなければ体にとって良い栄養素です。

今回は糖が体に取り込まれ代謝されエネルギーになる過程と栄養素との関連について解説していきます。

糖代謝

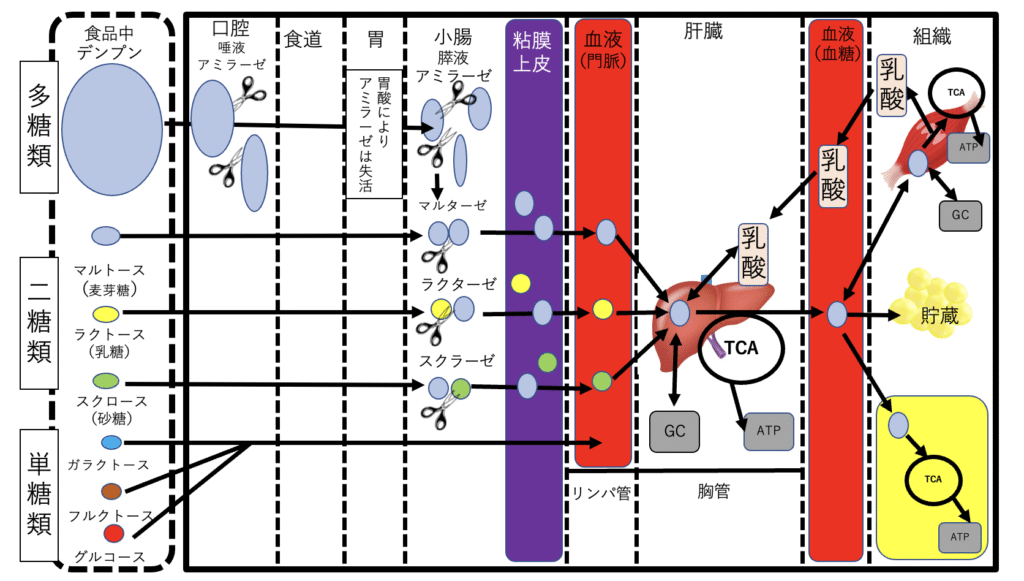

糖の代謝は口腔に糖類を入れた時から始まります。

そして糖の種類によって代謝過程は異なりますが、最終的にはグルコースから分解されエネルギーになったり、筋や肝臓でグリコーゲンとして必要な時に備えたり、余った分は中性脂肪として脂肪細胞で蓄えられます。

糖代謝は以下のような流れになります。

多糖類

でんぷんは口腔で唾液アミラーゼによって分解されデキストリンとマルトースになり、十二指腸内で膵液アミラーゼによってさらに分解されマルトースとイソマルトースになり、小腸でマルターゼとイソマルターゼによってグルコースとなり小腸上皮より血管内に吸収され、門脈を通り肝臓へ運ばれます。

二糖類

マルトース(麦芽糖)は十二指腸内でマルターゼによって分解されグルコースとなり、小腸上皮より血管内に吸収され、門脈を通り肝臓へ運ばれます。

ラクトース(乳糖)は十二指腸内でラクターゼによって分解されグルコースとなり、小腸上皮より血管内に吸収され、門脈を通り肝臓へ運ばれます。

スクロース(砂糖)は十二指腸内でスクラーゼによって分解されグルコースとなり、小腸上皮より血管内に吸収され、門脈を通り肝臓へ運ばれます。

単糖類

ガラクトース、フルクトース、グルコースは酵素による分解を経ずに小腸上皮より血管内に吸収され、門脈を通り肝臓へ運ばれます。非常に吸収が早いのは酵素による分解を経ないからです。

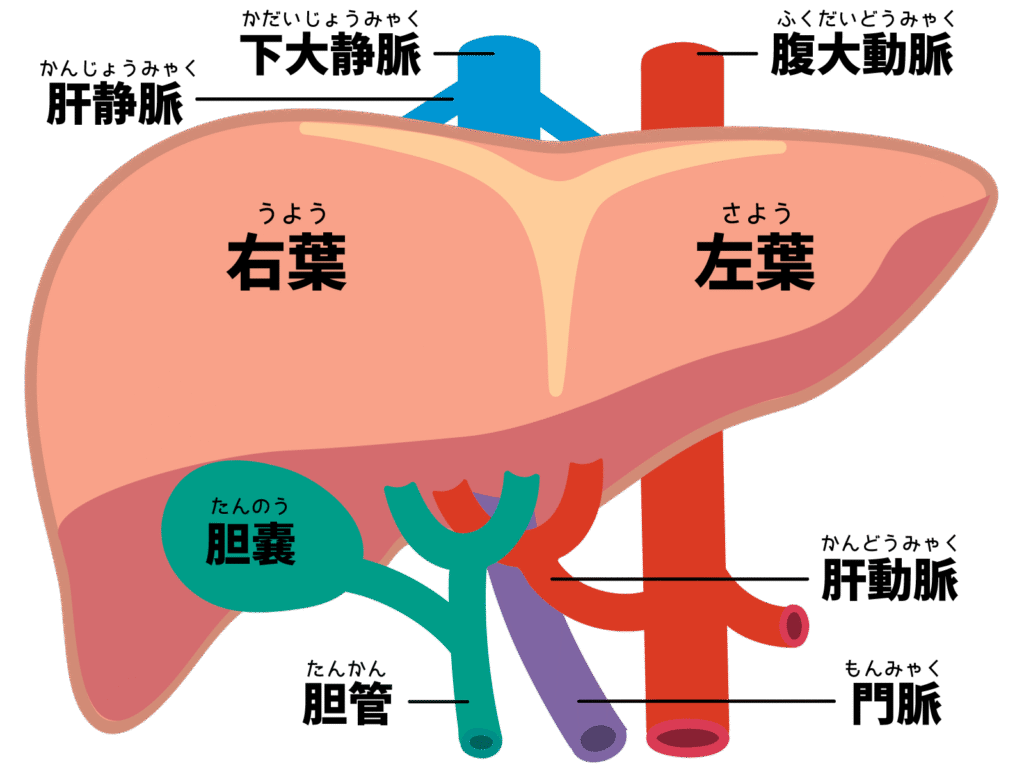

※門脈:消化管から吸収された栄養素を肝臓へ運ぶ特殊な血管系です。

肝臓から各組織へ・・・

肝臓に行ったグルコースは肝臓内でエネルギー(ATP)を産生したり、血糖として血管内へ移動した糖は脂肪組織で中性脂肪として蓄えられたりします。

さらに、各組織内でATPへと変換されたり、筋肉組織に行きグリコーゲンとして貯蔵され、TCA回路でエネルギーに変換され使われます。また筋肉内での代謝過程で生まれる乳酸は肝臓へ行き、またエネルギー源へと変換されます。

細胞内でのエネルギー代謝

最終的に小腸から吸収されたグルコースは、門脈系により全身へ運ばれる。

血液中のグルコースを血糖といい、血糖は細胞内に取り込まれ利用されます。

グルコースは、解糖系→クエン酸回路→電子伝達系で代謝され、ATP 合成に利用されるほか、貯蔵型であるグリコーゲンとなります。

グルコース以外の単糖(フルクトースやガラクトース)は、肝臓においてグルコースの代謝経路に合流し利用されます。

血糖は各細胞の重要なエネルギー源であるため、常に一定量を確保する必要があります。そのため、空腹時など血糖値が低下したときには、貯蔵型であるグリコーゲンを分解する、または、たんぱく質や脂質から新たにグルコースをつくり出す糖新生が行われます。

エネルギー代謝

(引用元:Wikipedia)

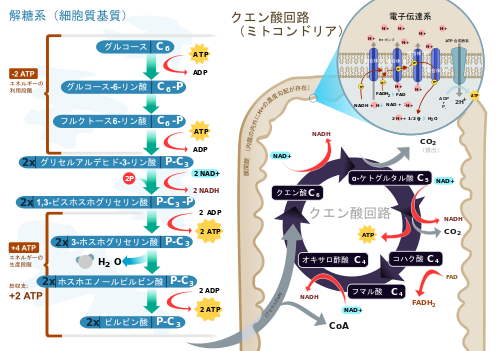

解糖系

解糖系とは細胞質内において、グルコースがヘキソキナーゼによりグルコース -6- リン酸となり、ピルビン酸または乳酸を生じる過程をいいます。

解糖系の反応には酸素が必要ないため、嫌気的条件下でも反応が進む。①グルコースがヘキソキナーゼによりリン酸化され、グルコース -6-リン酸が生成されます。

ここでは2ATPを使って、4ATPを作ります。ここで作られるATPは無酸素運動(ダッシュ・ウェイトトレーニング)などで使われます。

解糖系はATPを作るのがメインの目的ではなく、ピルビン酸へと変わる過程がメインの目的です。

クエン酸回路(TCA回路 クレブス回路)

クエン酸回路(TCAサイクル)は、解糖系で得られたピルビン酸がミトコンドリア内マトリックスで代謝され、ATP合成に必要なNADHとFADH₂を生成するプロセスです。

ここはサイクル状になっていて、その中で代謝や合成などが起こります。ここで作られたNADH ・FADHは次の電子伝達系に受け渡されます。

電子伝達系

クエン酸回路で作られたNADHおよびFADHがミトコンドリアの内膜で酸化される(電子が取られる)過程を電子伝達系(electron transport system)といいます。

NADHおよびFADH2がもつ還元力(結合エネルギー)が酸化されるときに、そのエネルギーがATPに変換されます。

この時にグルコース1分子につき36個のATPが生成されるので、かなり効率のいいエネルギー生成です。

グルコースがATPを作るのにビタミンBとマグネシウムが必要!!

上記では代謝過程を簡単にですが解説してきました。実はグルコースがATPへと代謝される過程で必要なのはビタミンBとマグネシウムです。下に代謝の過程で必要な栄養素を付け加えてみます。

解糖系

グルコース

⬇︎ ⇦マグネシウム(ヘキソキナーゼ)

グルコース6-リン酸

⬇︎ ⇦マグネシウム(ホスホフルクトキナーゼ)

フルクトース1.6ビスリン酸

⬇︎

グリアセルアルデヒド3-リン酸

⬇︎ ⇦ビタミンB3(ホスホグリセリン酸キナーゼ)

1.3ジホスホグリセリン酸

⬇︎

3ホスホグリセリン酸

⬇︎ ⇦マグネシウム(エノラーゼ)

ホスホエノールピルビン酸

⬇︎ ⇦ビタミンB1(ピルビン酸デヒドロゲナーゼ)

ピルビン酸

⬇︎

ミトコンドリア内

解糖系では多くの場所でビタミンB群とマグネシウムが関わってきています。

糖質の代謝には必ず栄養素が必要になってきます。

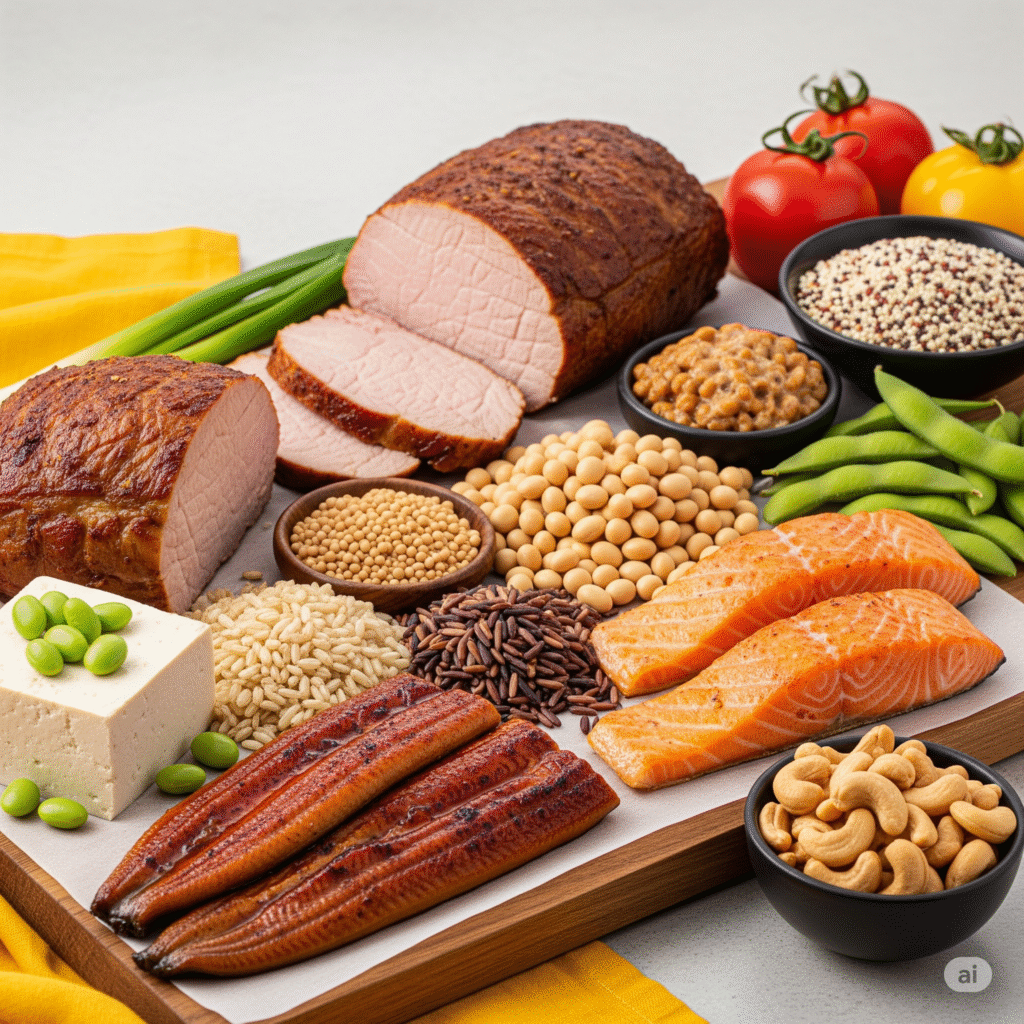

VB1が豊富な食品とMgが豊富な食品

ビタミンB群

豚肉・大豆(豆腐・納豆など)・未精製穀物・うなぎ・鮭・カシューナッツ

マグネシウム

海藻類・大豆(豆腐・納豆など)・未精製穀物・ナッツ類・バナナ

つまり未精製穀物と大豆類を摂取する事がとても重要です。

昔は精製されていなかった、糖質を摂る時に一緒に糖質を代謝する栄養素も摂取していたが、今は意識して摂らなくてはいけなくなったので、やはり主食などは玄米などの未精製穀物に切り替えた方が良さそうです。

まとめ

今回は糖代謝についてでした。

糖質は色んな種類が存在し、代謝されるまでの過程も違います。ただ、単糖類は吸収が早く、血糖値スパイクを起こしてしまうので、普段は多糖類でエネルギー摂取をするのがいいと思います。

そして生成されたグルコースはエネルギー代謝のサイクルに入り、ATPというエネルギーに変わります。その際には、体にはミネラルが必要でありミネラルの不足は代謝不全へど陥ってしまうので、栄養バランスのいい食事は必須となります。

今回の記事が皆様のお役に立てていたら幸いです。最後までお読み頂き誠にありがとうございました!!

Metatron Oita

Metatron Oita