糖の分類

糖質は、体にとって重要なエネルギー源です。ただし、どんな糖を摂るかによって、体に与える影響が変わります。糖質の種類は以下のように分けられます。今日は、そんな糖の分類を一緒に知っていきましょう!

糖の分類

| 名称 | 構造 | |

| 単糖類 | グルコース(ブドウ糖) フルクトース(果糖) ガラクトース | 1個の単糖 |

| 二糖類 | サッカロース(ショ糖) マルトース(麦芽糖) ラクトース(乳糖) | 2個の単糖の 結合 |

| 多糖類 | デンプン デキストリン | 10個以上の 単糖の結合 |

このように糖と言っても、いろんな種類があります。

どんな糖を摂るかによって、それぞれの役割も違い、身体への影響も変わってきます。

図で分類すると以下のようになっております。

基本的に、吸収速度は単糖類の方が早く吸収され、作用も早く出てきます。

単糖類

単糖類は、消化の必要がなく、最も早くエネルギー源として使われます。特にグルコースは体の細胞にとって基本的な燃料です。

グルコース

生体内に存在する糖の中で最も重要なエネルギー源であり、解糖系でエネルギー化され使用されます。

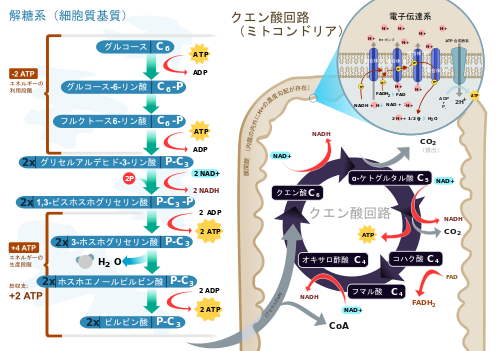

解糖系とは?(Wikipediaより引用)

解糖系とは、生体内に存在する生化学反応経路の名称であり、グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解し、グルコースに含まれる高い結合エネルギーを生物が使いやすい形に変換していくための代謝過程です。

(Wikipediaより引用)

グルコースの役割は多岐になります!

①エネルギー貯蔵(肝グリコーゲン)

②エネルギー産生(解糖系、電子伝達系)

③中性脂肪合成(貯蔵エネルギー)

④アミノ酸サポート(タンパク質合成)

⑤糖タンパク質・糖脂質

⑥血糖維持

⑦コレステロール合成(NADPH)

フルクトース

いわゆる果糖と言われ、グルコースと同じ種類・数の原子数を持つが違う構造をしています。

フルクトースは肝臓のみに発現するGLUT -5によって吸収され、筋グリコーゲンになりません。

肝臓でのみ代謝されるため、過剰摂取すると中性脂肪が増えやすく、長期的には肥満や動脈硬化のリスクが高まる可能性があります。

メリットとしたら血糖値を上げない。

デメリットは尿酸を増やす、糖化反応を起こしやすいです。

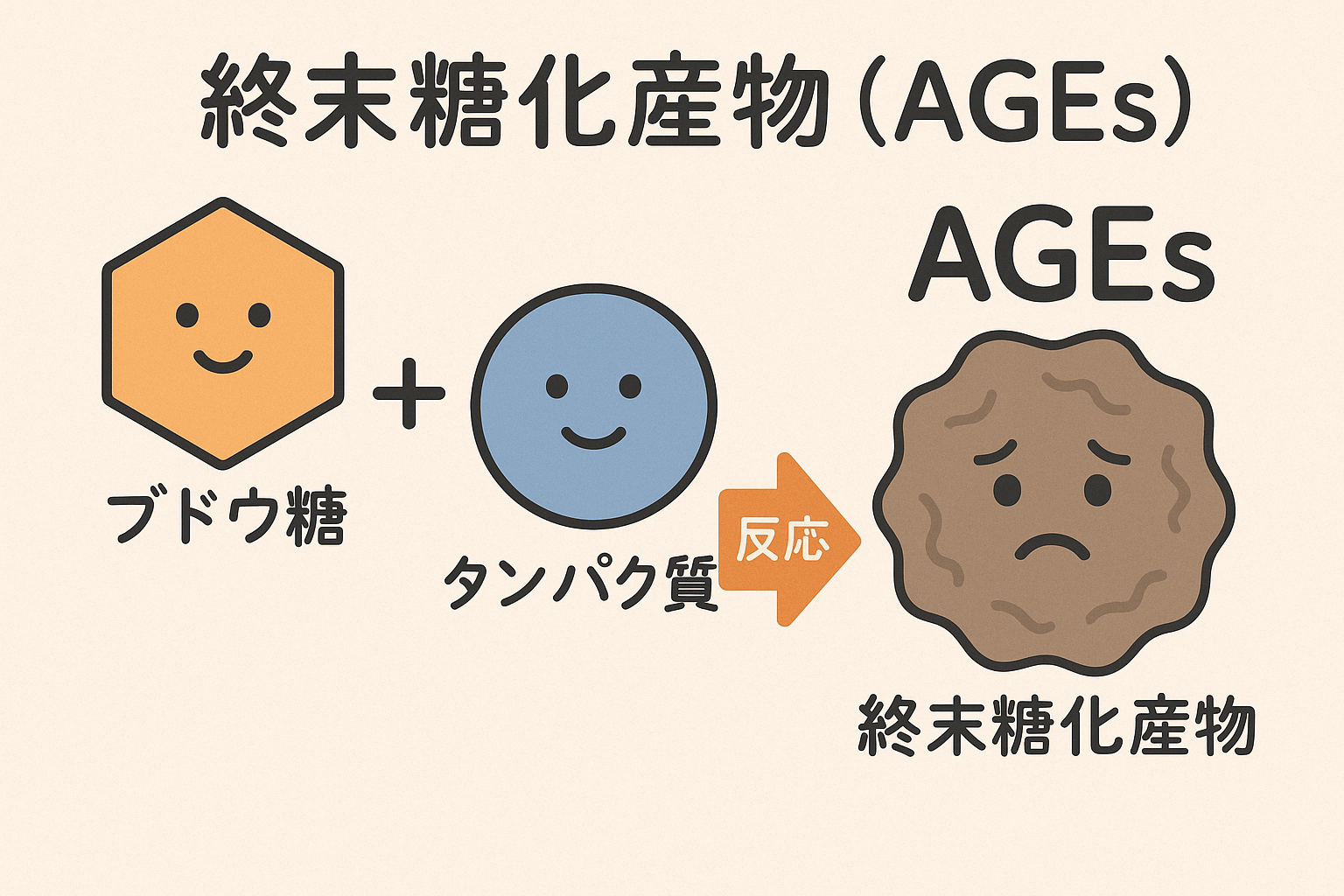

糖化反応とは?

コラーゲン繊維に異常な架橋結合(クロスリンキング)を生み、コラーゲン繊維の弾性を低下させます。

血液が糖化すると動脈硬化となり、LDLが糖化されて泡沫細胞となり、アテロームを形成し長期的には動脈硬化の原因となりえます。

フルクトースに関しては、ブドウ糖より脂肪が蓄積されやすいと言われています。

こちらの記事をお読みください。

ガラクトース

ガラクトースとは、乳製品に代表される乳糖です。

乳糖(ラクトース)が小腸でラクターゼによって分解され、ガラクトースとして肝臓へ流入し、代謝されグリコーゲンへ変わります。

代謝経路は、ガラクトース→ガラクトース1リン酸→UDP‐ガラクトース→UDPグルコース→グリコーゲンとなります。

二糖類

二糖類は単糖が2つ結合した形で、消化酵素によって分解されてから吸収されます。

サッカロース(ショ糖)、マルトース(麦芽糖)、ラクトース(乳糖)などが代表的です。

多糖類

多糖類は10個以上の単糖が結合した複雑な構造で、消化に時間がかかり、血糖値を安定させるのに役立ちます。

| 種類 | 含まれるもの |

| デンプン (アミロースとアミロペプチンの混合物) | 穀物、イモ類 |

| デキストリン | 粉飴 (デンプン分解中間物) |

| グリコーゲン | 肝臓、筋肉、脳 (動物の貯蔵糖) |

| 難消化性多糖類(食物繊維) セルロース ペクチン 寒天 グルコマンナン 難消化性デキストリン イヌリン | 植物の細胞壁 果実、果皮 海藻類 こんにゃく |

まとめ

糖質の接種する際には以下のポイントが重要なってきます。

1,できるだけ多糖類から摂取する。

穀物やイモ類などから得られるデンプンは、消化吸収が穏やかで血糖値の急激な上昇を防ぎきます。

2,単糖類は必要なときに少量接種

運動前後やエネルギーが不足しているときに限って摂取することで、効率よく活用できます。

3,過剰摂取を避ける。

どの種類の糖も摂りすぎると、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。

Metatron Oita

Metatron Oita