今回の記事では腸内細菌について書いていきました。

最近では腸内細菌が様々な役割をしている事も判明してきています。

特に腸の状態が脳の状態と関係しているという事は、ヘルスケアに関わる者としたらとても重要な事でした。

それについての記事はこちらです。

インターキングダム・シグナリング

インターキングダム・シグナリング この記事では、腸内細菌の分類や役割などについて解説していきます。

\\今の不調と体質を可視化//

腸内細菌

腸内細菌(ちょうないさいきん)は、お腹の中、特に腸に住んでいる小さな生き物(細菌)のことです。

これらは目に見えないほど小さいですが、私たちの体にとってとても大切です。

まずは大前提として、人と細菌は共生関係にあります。

我々は他生物の協力がなければ生きていけません。

上手く共生関係を築き身体を良好な状態に保つ事がとても大事です。

腸内細菌の役割

1、食物繊維の分解

野菜や果物、豆類などに含まれる「食物繊維」は、私たちの消化酵素では分解できません。

でも、腸内細菌がそれを分解して、「短鎖脂肪酸」というエネルギー源や、腸の健康を守る成分を作ります。

2,体を守ってくれる

腸は体の中で「免疫の司令塔」と呼ばれるくらい、免疫細胞がたくさん集まっています。

色んな病原体が体に入ってこないように体を守ってくれています。

3,体の調子を整える

腸内環境が整っている体の調子も整います。

いわゆる「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」がバランスのいい状態にあると体の調子も良いと言われています。

腸内細菌の種類と役割

腸内細菌は「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」という形で便宜上分類されています。

これらのバランスが良いと体の状態も整いやすいと言われています。

ただ体的には腸内細菌について良い悪いの分類はなく、ただ人間が勝手に決めてしまっています。

善玉菌が多くなれば健康になれると言う訳ではありません。

善玉菌も多くなれば、また違う不調を起こしてしまいます。

腸内環境をバランスよく整えるという事は忘れないでいただきたいです。

詳しくは、藤田紘一郎先生の書籍を読まれる事をお勧めします。

善玉菌

1,乳酸菌

・乳酸を作り、腸内を弱酸性にして悪玉菌が増えにくい環境を作る。

・腸の働きを活発化し便秘を防ぎます。

・免疫力を高める。

2,ビフィズス菌

・腸内のバランスを保ち、悪玉菌を抑える。

・短鎖脂肪酸を作り、炎症を防ぐ。

・免疫機能の調整。

3,酪酸菌

・酪酸を作り、腸壁を強化する。

・炎症を抑える。

・腸内phの調整

4,エンテロコッカス菌

・腸の動きをサポートし、消化吸収を助ける。

・腸内の免疫を調整。

善玉菌の特徴と活動

1,腸内を弱酸性に保つ。

腸内の善玉菌が活動しやすい環境を作り、善玉菌の増殖を防ぎます。

2,有害物質の分解。

善玉菌は毒素や有害物質を分解して体外に排出するサポートをします。

3,ビタミンを作る。

善玉菌はビタミンB軍やビタミンKを作り、体の健康に寄与します。

4,免疫の調整

善玉菌は免疫を調整し、ウィルス、細菌から病気や自己免疫疾患を予防します。

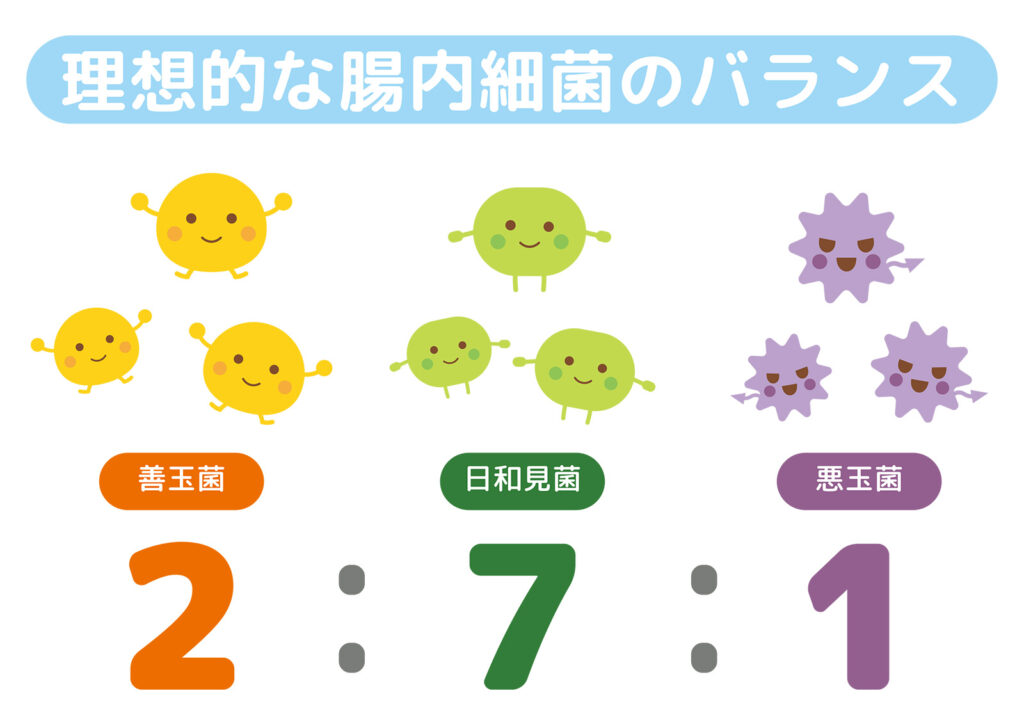

理想的な腸内細菌の比率

先に答えを書いていますが、善玉菌が多いのがいいと思っていた方も多いと思います笑

しかし、実際は善玉菌2:日和見菌7:悪玉菌1くらいがちょうどいいと言われています。

悪玉菌が多いと調子が悪くなります。

善玉菌が多いのも調子が悪くなります。

これはSIBOと言われ、善玉菌の異常増殖した状態で、腹部膨満感、腹痛、下痢などを引き起こしてしまいます。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

SIBO

SIBO 善玉菌が少し多く、それに日和見菌が味方についてくれるのが理想だと言われています。

\\今の不調と体質を可視化//

プロバイオティクス➕️プレバイオティクス=シンバイオティクス

ここからはプロバイオティクスとプレバイオティクスについて解説していきます。

一般的な腸の不調がある方は、悪玉菌が多い状態だと考えられます。

その際に必要なのは、プロバイオティクス(善玉菌)を増やしていくことが必要であり、善玉菌の餌になるプレバイオティクスを摂取していくことが腸内環境を整えるには重要になってきます。

つまりプロバイオティクスとは、体に良い影響を与える生きた微生物のことを指します。

これらは腸内環境を整えることで、消化器系や免疫系の健康をサポートし、全身の健康状態を改善する効果があります。

プレバイオティクスとは、消化されずに腸に到達し、腸内の善玉菌(プロバイオティクス)を増やし、腸内環境を改善する働きを持つ成分のことを指します。

これにより、消化器系の健康や全身の健康に良い影響を与える食材の事をいいます。

これら双方(プレ&プロ)を摂ることで腸内細菌の改善を図ります。

この事を「シンバイオティクス」と言います。

善玉菌もずっとすみ続けるわけではないので、補い続ける事が大事です。

コンスタントに善玉菌を多く含まれる食材を食べることで、腸内を弱酸性(ph5.5〜6.8)に保ってくれて、悪玉菌が増加してアンモニアが生成されるのを予防してくれます。

シンバイオティクス

どんなものを食べればいいのと思う方もいらっしゃると思います。

ここはすごくシンプルで、プロバイオティクスは人にとって有用な菌を摂る=善玉菌を多く含む食材を食べる。

代表的な食材は、味噌や納豆などです。

そして、プレバイオティクスとは善玉菌の餌になり活動を助ける食材になります。

主に水溶性食物繊維になってきます。

食材としたら、玉ねぎが代表的な水溶性食物繊維、海藻類、オリゴ糖、イヌリンなどが代表的です。

こちらの記事も参考にされてみてください。

食物繊維

食物繊維 イヌリン

中々、コンスタントに多くの水溶性食物繊維を食べるのが難しい方も多いと思います。

そこでおすすめの物としたら、イヌリンと言われる水溶性食物繊維です。

イヌリンの主な効果は、

①腸内環境の改善

②コレステロールの排泄

③食後血糖値の上昇抑制

などの効果があります。

特に①の腸内環境の改善効果はとても高いです。

イヌリンは大腸において以下のような効果が認められています。

・上行結腸

ビフィズス菌増加

・横行結腸

ビフィズス菌と乳酸菌増加、悪玉大腸菌減少

・下行結腸

ビフィズス菌と乳酸菌増加、悪玉大腸菌とブドウ球菌減少

※ビフィズス菌:ビフィズス菌は過剰な免疫反応を抑制します。

Treg細胞を分化誘導し、炎症誘導するTh 17細胞への分化を抑制します。

そのためビフィズス菌はTreg細胞/Th 17のバランスを改善し、慢性炎症を抑制します。

このようにイヌリンは有用な効果があると多くの検証結果が出ており、僕も一時期使用していましたが、その効果を感じる事ができました。

まとめ

腸内環境の改善は炎症収束、免疫の制御に繋がります。

重要になってくるのは腸内細菌との共生という考え方です。

腸内細菌が良好なバランスでいると炎症を抑える事ができるので善玉菌、日和見菌、悪玉菌のバランスを考慮し食事をするといいと考えております。

特に重要になってくるのがプロバイオティクスとプレバイオティクスを両方摂取するシンバイオティクスと言う考え方です。

特に水溶性食物繊維は、腸内細菌の餌になり、善玉菌の活動を活性化し、腸壁も強固になり、悪玉菌の活動も抑制をしてくれるので重要な食材になってきます。

腸内細菌を考えて食事をしていくと、個人的にはいい結果が出ると考えております。

もしSIBOに該当する症状がなければ普段の生活に取り入れてみていただけると幸いです。

この記事が不調で悩んでいる方のお役にたてていたら幸いです。

\\今の不調と体質を可視化//

Metatron Oita

Metatron Oita